Analizan la conversación digital en torno a las desapariciones

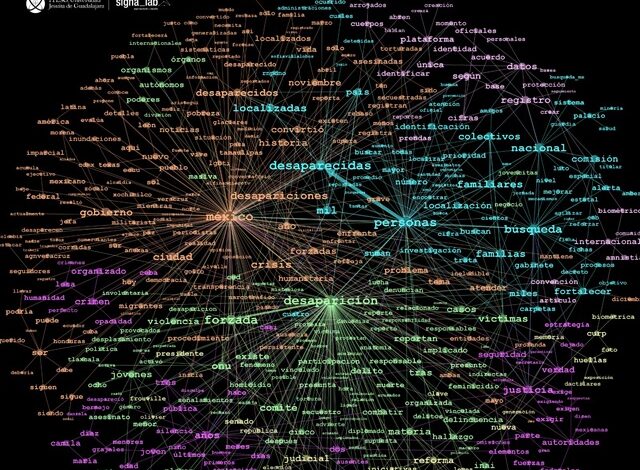

CIUDAD DE MÉXICO, 01 SEP /NEWS HIDALGO/.- Signa_Lab ITESO desarrolla un estudio que parte de la descarga de 11 mil 161 publicaciones de X (antes Twitter), hechas entre el 1 de enero y el 13 de agosto de 2025, en torno a “personas desaparecidas México” y “desaparición en México”, con la intención de revisar los ejes (preocupaciones) centrales de las conversaciones públicas en esta plataforma alrededor de estos temas.

Alejandra Cartagena, académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, y Héctor Piña, periodista y académico Signa_Lab ITESO, hablan sobre los hallazgos obtenidos.

¿Desde qué premisas se realizó este estudio?

Héctor Piña: En Signa_Lab ITESO nos dedicamos a analizar las conversaciones digitales: los temas que se colocan en este espacio público digital, los actores que intervienen y las prácticas que se dan en estos espacios. Preocupados por el tema de la desaparición —que considero crucial en este estado y el país—, nos dimos a la tarea de revisar las conversaciones en X sobre desaparición forzada.

Descargamos los tuits vinculados con este tema mediante palabras clave como «desaparición forzada», «desaparecidos en México», «desaparición en México», es decir, todo este campo semántico. Utilizamos para ello una herramienta llamada Zeeschuimer y descargamos en total 11mil 161 tuits. Después de una depuración eliminar repetidos, llegamos a un dataset con alrededor de 32 variables que incluyen texto, hashtags, menciones, métricas como likes y retuits, y ubicación—aunque esta última es polémica, porque cualquiera puede decir dónde está. A partir de esa descarga, realizamos visualizaciones mediante software como Gephi, especializado en análisis de redes sociales, además de análisis estadístico descriptivo y semántico. Estamos anclados metodológicamente en los métodos digitales de Richard Rogers, cruzados con teoría de redes y teoría del actor-red de Latour.

¿Cómo se determinaron la muestra y la periodicidad?

HP: La periodicidad la elegimos de este año, una decisión metodológica para tener la conversación de lo ocurrido en 2025, sobre todo porque hemos tenido eventos y tragedias muy importantes, como el caso de Teuchitlán. La cantidad de tuits la determina el universo de publicaciones en la plataforma y las posibilidades de la herramienta. No quiere decir que los más de 11 mil posts sean todos los que existieron en la conversación, pero son los que la herramienta puede proporcionar.

Enfrentamos el problema de que Elon Musk, al comprar Twitter, terminó con el acceso académico gratuito al API y le puso precio estratosférico. Han surgido herramientas y estrategias vinculadas con web scraping: generas un código que funciona como un robot scrolleando y tomando datos como fecha, usuario, post, imágenes, emojis, organizándolos en un dataset.

Una vez concentrados los datos, ¿cómo se trabaja la información?

HP: El primer paso es la extracción y descarga. El segundo implica procedimientos para limpiar el dataset: convertimos de formato JSON a dataset, filtramos tuits repetidos y nos quedamos con las variables necesarias. El tercer paso es visualizar. Según el tipo de información —texto, emojis, imágenes, datos numéricos como reposts y likes— empiezas a pensar qué visualizaciones son posibles según el objetivo de tu investigación. Esas primeras visualizaciones te permiten hacer otras nuevas.

¿Y cuáles fueron las conclusiones? ¿Qué nos dice la conversación en X?

HP: Estamos en proceso de análisis, pero hay cosas que se empiezan a observar. Lo más importante es que en esta conversación sobre desaparición forzada se reproducen formas de desigualdad y asimetrías de poder que se dan en la calle.

Hay un concepto de Rosana Reguillo, profesora emérita del ITESO, llamado «espacio público expandido», compuesto por la calle, medios tradicionales y redes sociodigitales. En X se reproducen las mismas asimetrías. Por ejemplo, a nivel territorial: la mayoría de tuits mencionan Ciudad de México y muchos usuarios se adscriben ahí, cuando el problema más grave está en Jalisco. Dominan los tuiteros de la Ciudad de México. También hay lógicas de concentración: pocas cuentas acaparan la conversación, básicamente de periodistas y algunos usuarios. Hay 8 mil 500 tuits con entre una y diez interacciones, pero tres tuits con más de mil interacciones cada uno. Es una desigualdad enorme.

¿Y las voces?

HP: Hay relación con el territorio. Mientras los tuits de Ciudad de México tienen tono de exigencia y demanda al Estado, los de Sonora hacen más referencia a madres buscadoras. Los de Jalisco están vinculados con hashtags de fosas clandestinas. El territorio y la red no podemos separarlos tajantemente porque las dinámicas se reproducen y están imbricadas. También se nota en el uso de emojis: en Jalisco usan la velita y el puño como cuestión de lucha, muy emocional; en Ciudad de México se relaciona más con las autoridades y el Estado.

Sin embargo, a pesar de que pocas cuentas acaparan la conversación, sí se abren rendijas temporales y espaciales en las que ciertos actores, como colectivas de madres buscadoras, logran posicionar algún post. Recordemos que el caso Teochitlán estalló por una transmisión en Facebook. Pequeños colectivos o periodistas logran irrumpir y colocar temas, aunque no tengan gran número de seguidores.

Una cosa problemática es que las conversaciones están muy vinculadas con eventos en medios tradicionales y la calle. Vemos picos cuando ocurrió Teuchitlán, luego bajan. Esto da la impresión de que el tema es cíclico, como si la gente no desapareciera todos los días, como si el duelo de las madres buscadoras no permaneciera las 24 horas. El hecho de que algunas conversaciones irrumpan solo en ciertos momentos nos podría dar la impresión de hechos aislados cuando es un problema estructural que nos atraviesa diariamente.

Parecería vinculado exclusivamente a la agenda mediática. ¿Qué está reflejando esto? ¿Cómo se interpreta esta conversación digital? ¿Qué tan distinta es de lo que ocurre en la realidad, con los colectivos de madres buscadoras?

Alejandra Cartagena: Coincido mucho con Héctor, pero hay una gran diferencia. Los colectivos van más allá de lo digital. Las actividades, búsquedas, investigación, identificación, búsquedas en penales, anexos, fosas clandestinas… es una búsqueda cotidiana.

Hay que decirlo, existe una brecha digital. Muchas familias usan el celular para lo mínimo porque es para lo que saben usarlo. El trabajo que realizan todos los días, la problemática, el dolor, la tragedia, va más allá de un Twitter que sí es importante porque pone el tema en la mesa, lo hace mediático como Teuchitlán. Sin embargo, esos casos mediáticos terminan con un repunte del tema y finalmente ya nadie habla de ellos, de esos periodistas y tuiteros que solo están en el momento mediático.

La tragedia de la desaparición está todos los días. Las madres nos decían en espacios recientes que están desapareciendo más de 17 personas diariamente. También decían que la sociedad, a pesar de las tragedias que ha vivido Jalisco —los trailers, los chicos cineastas, el call center— y cada vez que parecía que llegábamos a un tope, seguimos sin llegar a ese tope.

A pesar de toda la narrativa de que es un tema central e importante, y que se han abierto espacios de diálogo, un compañero de Luz de Esperanza decía: «Qué bueno que nos escuchen, pero ya queremos acciones que partan de la vida de las personas. Queremos que localicen e identifiquen a nuestros familiares, pero mejor aún, queremos que las personas dejen de desaparecer.»

No hay una sola política pública de prevención, ni en Jalisco ni en el país. Los jóvenes siguen desapareciendo a pesar de que se ha documentado que hay reclutamiento, que los están reclutando ofreciéndoles trabajos bien remunerados. A pesar de tener la información, no hay política pública. No estamos viendo el bosque, solo el árbol.

Es cierto que se los llevan con engaños, pero también que se van por voluntad propia, y eso no debe hacer que el Estado voltee a otro lado. En un tuit sobre adolescentes que desaparecieron en mayo y fueron encontrados asesinados en un enfrentamiento en Culiacán, cuando se decía «la delincuencia organizada, qué mal», yo respondía: «Sí, la delincuencia organizada, por supuesto no le vamos a quitar responsabilidad, pero ha habido un Estado que no observó, que no atendió y que no previno».

Twitter nos da algunas líneas importantes, pero cuando acompañas y estás en el día a día con las familias, te das cuenta de que más allá de la tragedia, vivimos dolor, omisiones, negligencia del Estado e indiferencia social.

¿Un termómetro?

AC: No quiero justificar, pero por supuesto que tenemos miedo. La narrativa instalada en la sociedad por muchas autoridades es que «las personas que desaparecen en algo andaban». Yo siempre digo: sí, andaban en la escuela, el trabajo, la fiesta, donde hemos andado todos, en el mar, en su casa.

Esa narrativa debe desmontarse. Aun cuando anduvieran en algo estamos en un Estado democrático en el que nadie merece desaparecer y todos tenemos derecho a ser buscados. Ahí vemos desigualdad que discrimina entre «los malos» y «los buenos». Hay una subjetividad que sirve para poner a los desaparecidos como personas desechables que no le importan al Estado, pero sí nos deben importar a la sociedad.

Hay corresponsabilidad de diferentes actores y de una sociedad que debe acompañar, exigir y poner en la mesa una agenda pública prioritaria para el Estado. Entre muchos temas, la prevención y atención de la desaparición de personas es fundamental.

La información resultante del estudio será de acceso público y estará disponible próximamente en la web de Signa_Lab ITESO. Mientras tanto, en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, de la universidad, se cuenta con una guía sobre qué hacer en caso de desaparición, fundamental en las primeras 72 horas de la desaparición. Hay también una guía sobre declaración especial de ausencia por desaparición, un informe sobre obligaciones internacionales en materia de desaparición y un diagnóstico sobre estigmas en personas desaparecidas. Son herramientas que contribuyen a la prevención y atención.